法華経の功徳ほめたり み佛の父母のごとしと(宝軽法重事)

宗祖大聖人御年五十五才、建治二年(1276年)五月十一日、身延の地から現在の静岡県富士郡芝川町西山在住の西山入道(大内安清)にお与えになられたお手紙の一節が本日ご紹介の聖語であります。大内氏の事を西山殿と申されたのはその住居地によるもので、聖人の大信者、本書の他六通ものお手紙が現存しております。又「宝軽法重事」と名付けられましたのは「三千大千世界の宝よりも、仏法わけても法華経、お題目の功徳は重い」とお説きになっておられることに由来します。

この時、西山氏は「筆・竹の子百本・芋一駄を供養なされます。先号でも申し述べましたが、身延での生活を知る大切なお手紙であります。

その内容と申しますと、法華経薬王菩薩本事品第二十三の説法を引用して『三千大世界に満ち溢れる程の七宝(七つの宝物)をもって佛・菩薩を供養するより、法華経の一句一偈を受持することの方が、はるかに勝れ、その福は量り知れないものがある』(ご遺文大辞典)と根本のみ教えをせつせつとお説きになられ、そのことを踏まえて今月ご紹介の聖語

「法華経お題目を受持(実行)する功徳ははかり知れない。そのことをたとえてみると、法華経とはみ佛、お釈迦様のご両親のようである。ご両親はお釈迦様の出家求道の生活をお認めになられたのみならず、悟られてからはその大信者になられた。そこには簡単にはかることのできないご両親の深い深い愛情があった。よって法華経の功徳とはお釈迦様ご両親の愛情にたとえる事が出来るほど深く尊いものなのである」

日蓮聖人は何故法華経の功徳を説かれるのに佛さまのご両親のお心をお示しになられたのでしょうか。

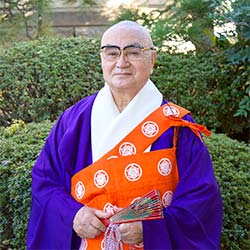

先師はこの事を『私たちは親が子を思う深い愛情に気がついていない』、同じく『法華経・お題目のありがたきご守護に私たちは気がついていないからだ』とご説明なさっておられますが、親の縁の薄い私でもよくわかります。いや薄いからこそわかるのかもしれません。又々私事ですみませんが、小一で父を、大学二年で母を亡くした私ですが、八十七才十か月の今日まで数えきれないほどの亡き父母より「お守り」「おかげ」をいただいてきました。この事を改めて考えてみますと、私が「お父さんお母さん苦しいよ」と霊前で祈った事が、おだやかに解決される。私は父母のおかげと思っていましたが、そのうしろに佛さま・法華経・お題目のあることに気づき、深く頭をたれ御礼のお題目をお唱えしている昨今であります。私のささやかな体験談から大聖人のお説きになられる法華経・お題目の功徳の一端をご理解いただけます事、希っております。